한국공학대학 강지훈 경영학과 교수

<글쓴이 약력>

한국공학대학 경영학과 교수

고려대학교 산업경영공학과 박사

삼성SDS 알고리즘 연구소 데이터사이언티스트

[아이티데일리] CES 2025에서 엔비디아(NVIDIA) 젠슨 황(Jensen Huang) 최고경영자(CEO)은 기조연설에서 미래 기술의 중요한 축으로 ‘물리 인공지능(Physical AI)’개념을 강조하며, 물리적 시스템과 인공지능의 융합기술이 산업과 공학 전 분야를 혁신할 것이라고 말했다. Physical AI는 기존의 빅데이터를 처리하는 인공지능 시스템을 넘어서 물리적 세계를 이해하고 이를 기계와 로봇에 반영하는 기술로, 자율주행, 스마트 제조, 에너지 최적화 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

Physical AI의 여러 핵심 요소 중 하나는 AI 기술이 직면한 공학적 난제들을 해결하는 것이다. 기존에 수많은 학자가 집대성한 자연과학 및 공학 원리(예: 방정식, 시뮬레이션 결과 등)를 AI 모델에 통합적으로 학습시킴으로써 모델의 물리적 신뢰성을 확보하고 데이터 기반 추론의 한계를 극복한다는 것이다. 3회에 걸친 연재를 통해 이 주제의 핵심 아이디어를 공유하고자 한다.

◇물리적 지식과 머신러닝 기술의 연결을 통한 공학 문제의 해결 : Physics-informed ML(2월호)

◇ 수학 도구를 활용하여 변화를 모델링 하는 방법, PIML의 핵심개념 소개(3월호)

◇ PIML(Physics-informed Machine Learning)의 다양한 방법론과 실 활용 사례(이번호)

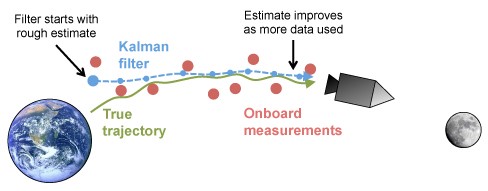

1969년 아폴로 11호가 달에 착륙할 때, NASA는 우주선의 실제 위치와 속도를 실시간으로 추정하기 위해 칼만 필터(Kalman Filter, Rudolf Kálmán)라는 수학적 방법론을 활용했다. 이는 불확실성(uncertainty)이 높은 환경에서 최적의 추정값을 제공하는 알고리즘으로, 센서에서 얻은 데이터와 물리적 모델(physics model)을 결합해 더 정확한 위치 및 속도를 제공하는 역할을 했다.

칼만 필터는 노이즈가 포함된 실제 측정값을 기반으로 최적의 상태추정(state estimation)을 수행하는 일종의 평탄화(smoothing) 알고리즘으로써, 주어진 시스템의 상태를 물리 모델을 기반으로 예측하고, 실제 관측된 데이터와 비교해 보정(update) 과정을 반복하면서 더욱 정확한 결과를 얻는다. 칼만필터는 다음과 같은 3단계 과정을 통해 수행된다.

1. 예측(Prediction)단계: 이전(t-1) 상태와 물리 모델을 기반으로 현재(t) 상태를 예측

2. 갱신(Update) 단계: 센서 데이터(실제 관측)를 활용해 모델의 예측값을 조정

3. 최적 상태의 추정 단계: 예측값과 실제값의 결과를 결합해 정확도를 향상

즉 칼만 필터는 실 측정값과 물리 모델의 예측값을 결합해 최적의 상태 추정을 실시간으로 수행하는 기법으로, 센서 기술, GPS, 자율주행, 로봇, 금융 등 다양한 산업에 활용되고 있다.

칼만 필터의 개념 역시 물리 모델과 데이터 모델을 융합시키는 기법이므로, 앞서 언급했던 PIML(Physics-informed Machine Learning)의 일종이라 볼 수 있다. 센서에서 얻은 관측 데이터만을 신뢰하지 않고, 물리식을 기반으로 예측한 상태를 보정하는 과정은 PIML의 핵심 원리와 매우 유사하기 때문이다.

이처럼 데이터와 물리식을 적절히 통합하는 ‘자료 동화(data assimilation)’가 실제 공학 문제에서 굉장히 중요하며, 각종 공학 문제의 해결에 필수적인 접근방식이라 볼 수 있다.

1. PIML의 주요 접근방식과 활용 예시

칼만 필터의 실시간 추정/보정/업데이트 형식과 같이, 물리식과 머신러닝(ML)을 결합하는 방식에는 여러 가지 종류가 있다. 이번 호에서는 그 중 대표적인 몇 가지 접근법들을 소개한다.

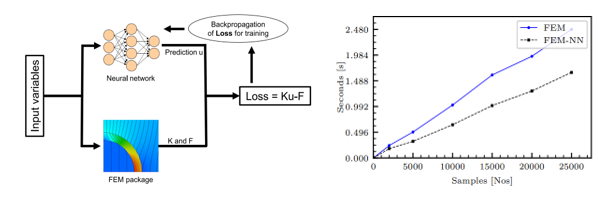

가장 일반적인 방법은 이전 호에서 언급(서스펜션 시스템)한 ML 모델링의 목적함수에 물리적 제약식을 직접 반영하는 방법이다. 예를 들어 뉴럴네트워크의 손실 함수(ex. cross-entropy)에 물리 방정식을 추가해 학습하는 방식이 있다. 이는 데이터 손실(data loss) 위주의 학습으로 발생할 수 있는 물리적 일관성 이슈에 강한 제약을 걸 수 있도록, 물리 시뮬레이션의 결과를 모델에 직접 반영할 수 있다는 점에서 다양한 현상의 시스템 식별(system identification)에 활용되고 있다.

<그림 2>는 유한요소법(FEM : Finite Element Method)의 예측 결과와 ML 모델의 예측 결과 간 잔차(residual)를 신경망 알고리즘의 손실 함수에 반영하는 방법(왼쪽)과 이로 인한 연산의 효율성 개선(오른쪽)을 나타내고 있다. 신경망 학습이 반복될수록, ML 모델과 FEM 해석과의 차이를 최소화하면서 변위(u)를 가장 잘 설명하는 물리 매개변수를 모델 자체에 내재화한다는 것이 이 방법론의 강점이다.

다른 방법으로 좀 더 직관적으로 물리 모델이 제공하는 정보(ex. 예측값, 미분값 등)를 ML의 입력변수(feature)로 활용할 수 있다. 예를 들어 난류(turbulence)의 움직임을 예측하는 CFD(computational Fluid Dynamics) 모델의 경우, 복잡한 모델을 직접 풀기가 어렵기 때문에 기존 물리 모델의 일부 결과물(난류의 점성 계수, 난류의 운동에너지, 에너지 소산율, 난류의 구조 등)을 자료 동화(일반적으로 이것을 역문제(inverse problem)라 칭함)를 통해 최적화된 변수로 추출하고 이를 학습의 독립변수로써 반영할 수 있다. 이러한 방식의 결합은 고비용 연산을 근사문제로 변환, 계산량을 줄이고 적은 데이터로도 안정적인 학습을 가능하게 해준다.

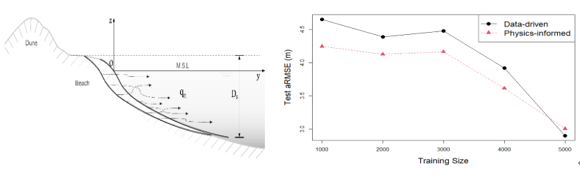

<그림 3>은 파도의 파랑에너지가 해안 침식에 얼마나 영향을 주는지(왼쪽)에 대해 순수 데이터만을 활용한 ML 모델과 해안침식량의 변화를 설명하는 미분방정식의 해(시뮬레이션 결과)를 데이터로 추출해 ML 모델의 변수로 활용한 PIML 모델 간의 성능(오차) 차이(오른쪽)를 보여주고 있다.

학습 데이터 수가 많은(>5000) 경우에는 두 모델 간의 성능차이가 거의 없으나, 데이터 학습 샘플 수가 적을 때 PIML모델이 순수 ML 모델보다 높은 성능을 보이고 있음을 확인할 수 있다.

확률적인 업데이트의 개념을 도입해서 물리 정보와 ML 기법을 결합하는 방법도 매우 유용하다.

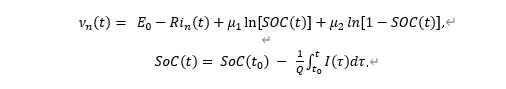

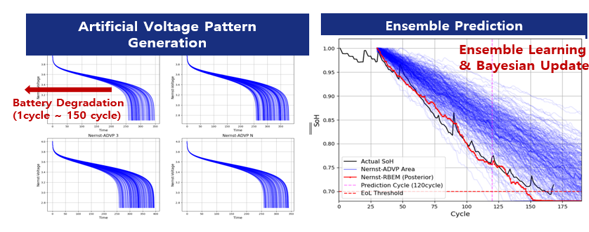

아래의 수식은 배터리의 충방전 과정에서 단자 전압과 충전 상태(SoC: State of Charge)의 변화 관계를 설명하는 네른스트(Nernst) 방정식과 충전 상태의 시간에 따른 쿨롱 계수(Coulomb Counting)를 설명하고 있다. 초기 전압이 저항(R)과 충전 상태에 따라서 얼마나 감쇠하는지를 설명하는 방정식이며, 적절한 난수와 파라미터의 설정을 통해 수만 개의 가상의 배터리 충전 상태의 열화(degradation)현상을 시뮬레이션할 수 있다(그림 4의 왼쪽 참고).

그렇게 생성된 수많은 열화 패턴은 가우스 혼합(Gaussian Mixture) 모델과 베이지안 업데이트(Bayesian Update)를 활용해 실제 열화 패턴과 비교, 최적 시뮬레이션 결과의 확률적 조합을 통해 추정 & 갱신을 수행할 수 있다(그림 4의 오른쪽 참고, 이 과정은 어찌 보면 칼만 필터의 추론 과정과 매우 유사하다). 이러한 실시간 시뮬레이션과 실제 데이터 정보의 조합은 배터리의 잔여 수명(RUL: Remained Useful Lifecycle) 예측 기법으로써 그 활용성이 기대되고 있다.

최근 들어 모든 분야에서 주목받고 있는 생성 모델(generative model)의 개념과도 연계해 활용할 수 있다.

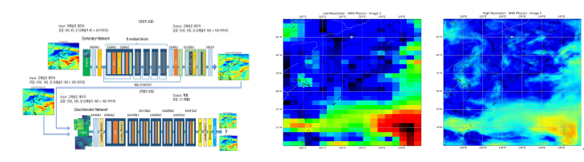

<그림 5>는 기존의 SR-GAN(Super Resolution Generative Adversarial Network, (왼쪽))을 대류확산 방정식(Convection-Diffusion Equation)과 결합(Phsics-informed SRGAN), 저해상도(low-resolution) 대기 풍속장(Wind Vector Field)을 고해상도로 업그레이드시킨 결과물(오른쪽)들을 나타내고 있다. 고해상도화(化) 진행과 동시에 생성 모델이 만들어 내는 데이터가 기본적인 물리 원칙을 고수하도록 설계돼 안정적인 생성 능력을 보여주고 있으며, 해당 물리적 수렴 조건의 영향으로 생성 과정 역시 기존 SRGAN보다 훨씬 빠른 연산 수렴률을 보인다는 것이 큰 장점이다.

ML 모델의 실무 활용성 측면에서도, 기존 전산 물리 모델이 생성한 대량의 시뮬레이션 데이터를 학습한 후 새로운 환경에서 실제 데이터에 이를 적용하는 방식(전이 학습: Transfer Learning)이 각광받고 있다.

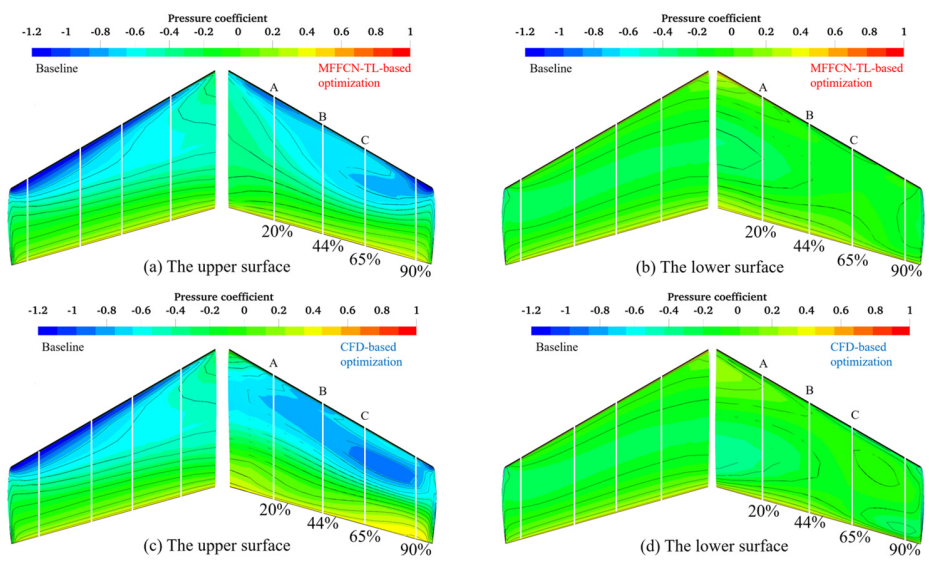

예를 들어 기존 수많은 CFD 시뮬레이션 결과를 CNN(Convolution Neural Network)으로 학습시키고 새로운 형태의 제품 설계에 적용, 유체의 흐름을 예측해 실 개발 과정(설계-최적화)에 큰 도움이 될 수 있다. Wu et al. (2024)은 저정밀(low-fidelity) 공기역학(Aerodynamic) CFD 결과로 CNN을 사전학습(pre-training)하고 이를 고해상도 CFD를 타깃으로 모델을 조정(fine-tuning)해 고정밀(multi-fidelity) 대리모델(surrogate model)을 구축했다.

비싼 연산 비용을 갖는 CFD 모델을 계속 수행하는 방법 대신 대리모델을 활용해 날개의 공기저항(air resistance)과 양항비(lift-drag ratio)를 최적화하는 문제를 해결했다. 전이 학습 기반의 PIML 모델을 기반으로 공기역학 형상 최적화를 기존 연산 비용의 10% 수준으로 저감했다는 점에서 향후 유사한 형상 최적화 문제의 강력한 설계 방법론으로 거론되고 있다.

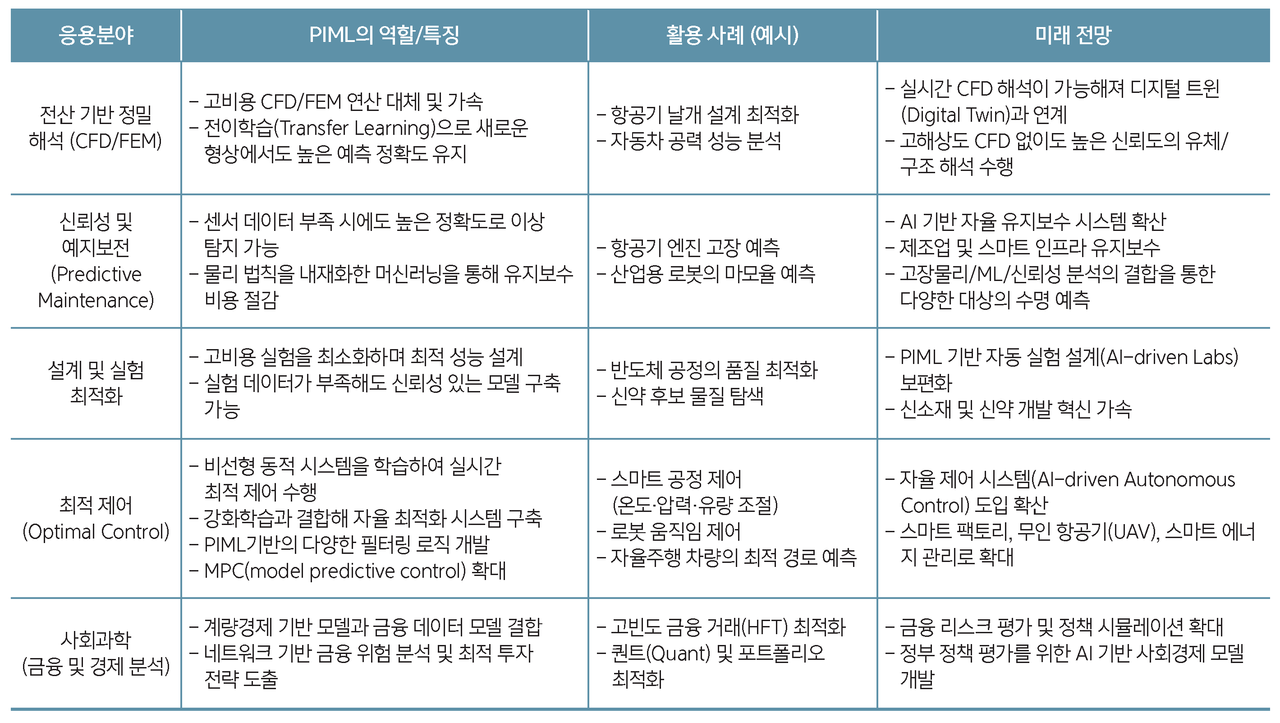

2. 요약 및 결론 : PIML의 산업 응용 분야와 미래

PIML은 전통적인 물리 모델과 데이터 기반 AI 기법을 결합한 기술로, 다양한 산업 및 연구 분야에서 혁신적인 변화를 이끌어가고 있다. 특히 고전적인 수치 해석 기법과 결합해 모델의 안정성을 개선하고, 신뢰성 높은 예측을 수행하는 데 강력한 도구로 자리 잡고 있다. PIML이 활용될 수 있는 주요 산업 분야와 그 역할, 전망 등을 다음과 같이 표로 요약했다.

결국 변화를 이해하고 예측해 더 나은 세상을 만드는 것이 모델링의 본질적인 목표이다. ML이든 물리 모델이든, 모든 접근법은 수학이라는 공통 언어를 기반으로 한다. 궁극적으로 함수 f(x)의 최적화된 구성을 통해 실제 세계의 변화와 모델 간의 차이(잔차, Residual)를 최소화하는 것이 핵심이다. 이를 통해 신뢰할 수 있고 실용적인 모델링, 최적화, 그리고 엔지니어링 체계를 구축하는 것이, AI 시대 공학 문제 해결의 가장 현실적이고 효과적인 방향이라 할 수 있다.